Êxodo e Moisés: Da Filosofia de Espinosa à Arqueologia Moderna

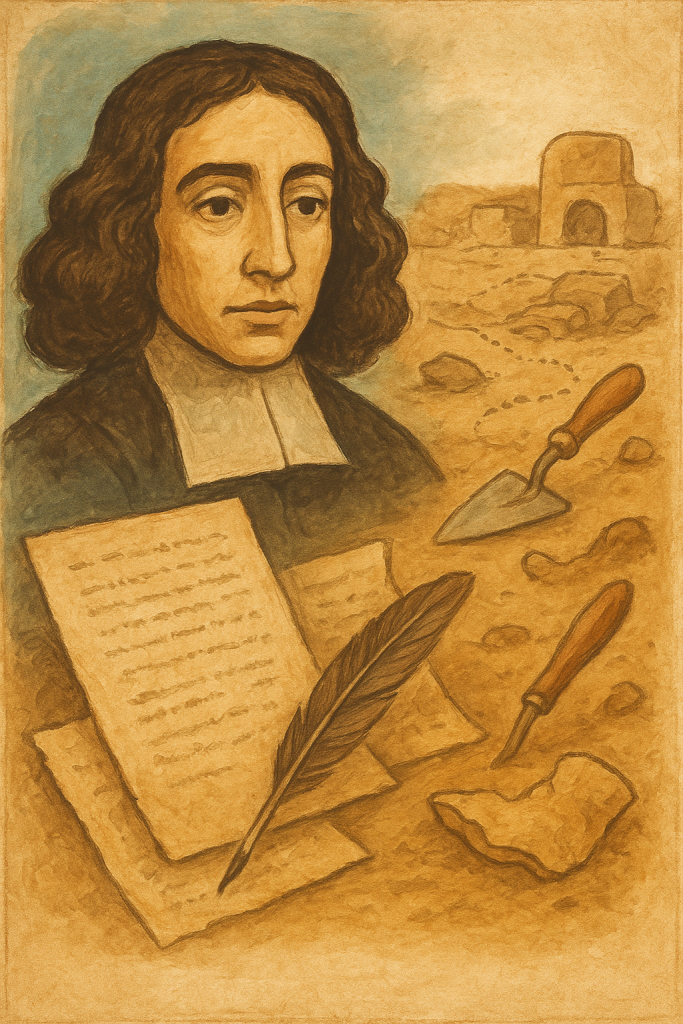

Resumo: A desconstrução do Êxodo bíblico começou não com a pá do arqueólogo, mas com a pena de um filósofo judeu sefardita no século XVII. Este artigo traça a linha que vai da crítica textual radical de Baruch Espinosa até o consenso arqueológico moderno de Israel Finkelstein e William Dever, mostrando por que a história da libertação do Egito é um poderoso mito de fundação, e não um registro histórico.

Introdução: A Semente da Dúvida e a Pá da Ciência

A jornada para entender o Êxodo é uma das mais fascinantes da intellectual history. Ela começa muito longe do deserto do Sinai, nas bibliotecas de Amsterdã do século XVII, com um filósofo excomungado questionando a autoria dos livros sagrados. Séculos depois, a arqueologia escavaria o solo do Egito e de Canaã para encontrar, não a confirmação, mas o silêncio eloquente que corrobora as suspeitas desse pioneiro: Baruch Espinosa. Este artigo une a crítica filosófica à evidência científica para revelar a gênese de um dos maiores mitos nacionais da humanidade.

O Silêncio Ensurdecedor do Egito: A Arqueologia de uma Ausência

O primeiro e mais formidável obstáculo para a historicidade do Êxodo é o completo silêncio das fontes egípcias.

Uma Civilização que Registrava Tudo

O estado egípcio era burocrático e meticuloso. Registrava vitórias militares, colheitas, projetos de construção, cerimônias religiosas e até incidentes menores. A fuga de uma força de trabalho escravo que, segundo a Bíblia (Êxodo 12:37-38), somava “cerca de seiscentos mil homens a pé, além de mulheres e crianças” e um “numeroso grupo de estrangeiros”, totalizando possivelmente mais de dois milhões de pessoas, seria um evento catastrófico de proporções nacionais. Tal evento—acompanhado por dez pragas devastadoras, a aniquilação do exército do Faraó e o esvaziamento económico do reino—deixaria um rastro indelével nos registos oficiais, monumentos e crónicas. No entanto, não há menção a hebreus escravizados em massa, a um líder chamado Moisés, a pragas coincidentes ou a um desastre militar de tal magnitude.

O Problema dos “Dois Milhões”

O número de israelitas apresentado é logisticamente insustentável. Dois milhões de pessoas vagando pelo deserto do Sinai por 40 anos é uma impossibilidade demográfica e ecológica. A arqueologia mais extensiva já realizada no Sinai—incluindo pesquisas de superfície, escavações e estudos de satélite—não encontrou um único vestígio de acampamentos massivos dessa era (período de Bronze Recente, séculos XVI-XIII AEC). Não há restos de cerâmica, sepulturas, ou quaisquer marcas de passagem de uma população tão colossal. Como afirma o arqueólogo Israel Finkelstein: “A arqueologia não só não corrobora a narrativa, mas a contradiz frontalmente.”

A Capital Perdida de Ramsés

A Bíblia nomeia as cidades-armazém de “Pitom e Ramsés” (Êxodo 1:11) como construídas pelos escravos israelitas. A cidade de Pi-Ramsés, efetivamente identificada com Qantir, foi uma capital florescente durante as dinastias XIX e XX (séculos XIII-XII AEC). Escavações extensivas revelaram palácios, templos, estábulos e complexos residenciais. No entanto, não há evidências de uma população majoritariamente semita escrava, nem de uma construção abruptamente interrompida por uma fuga em massa. A arqueologia mostra uma cidade egípcia típica.

Moisés: Um Herói Construído com Tijolos Alheios

A figura de Moisés, da mesma forma, não escapa ao crivo da crítica histórica. Sua história de vida segue um arquétipo literário comum no Antigo Oriente Próximo, não um registro biográfico.

O Arquétipo do Herói Abandonado

A narrativa de Moisés—um bebê de origem hebreia abandonado no Nilo, salvo por uma princesa egípcia e criado na corte como um nobre—é notavelmente semelhante à lenda de Sargão de Akkad, rei da Mesopotâmia (c. 2300 AEC). A autobiografia de Sargão diz: “Minha mãe, uma alta sacerdotiza, concebeu-me e deu-me à luz em segredo. Ela me colocou em uma cesta de junco e selou a tampa com betume. Ela me lançou no rio… Aki, o tirador de água, me resgatou.” Este motivo literário servia para legitimar e elevar a figura de um grande líder, conectando-o ao divino e ao real desde o nascimento.

Empréstimos Legais e Literários

O Código da Aliança (Êxodo 20-23) e as leis deuteronómicas apresentam paralelos impressionantes com códigos legais anteriores, principalmente o Código de Hamurabi da Babilônia (c. 1750 AEC). O princípio de “olho por olho, dente por dente” (lex talionis) e várias leis sobre propriedade e danos não são exclusivos israelitas, mas parte de uma tradição legal mesopotâmica mais ampla. Isso sugere uma influência cultural e empréstimo literário, não uma revelação divina única no deserto.

A Origem Cananeia de Israel: A Teoria da Emergência Interna

Se os israelitas não invadiram Canaã vindo do deserto, de onde vieram? A arqueologia oferece uma resposta mais plausível: eles sempre estiveram lá.

As Vilas das Colinas

No final da Idade do Bronze (século XII AEC), a arqueologia documenta o surgimento repentino de mais de 250 pequenos assentamentos nas colinas centrais de Canaã, uma região anteriormente pouco habitada. Estas vilas, diferentes das cidades-estado cananeias da planície, mostram uma cultura material simples, sem restos de porcos (sugerindo um tabu alimentar inicial) e uma ausência de imagens de divindades. Crucificamente, sua cultura material—cerâmica, arquitetura, ferramentas—é continuidade direta da cultura cananeia das planícies, não uma cultura intrusiva egípcia ou do deserto.

Revolta Camponesa ou Segmentação Social?

Os arqueólogos Israel Finkelstein e William Dever defendem que os primeiros israelitas eram, na verdade, cananeus. Dever propõe uma “revolta camponesa” contra as elites urbanas opressoras das cidades-estado cananeias. Finkelstein sugere um processo de “segmentação social”, onde grupos nômades cananeus (os Shasu) se sedentarizaram, e agricultores das planícies fugiram para as colinas para escapar do colapso económico e do controle egípcio. Este grupo desenvolveu uma identidade étnica distinta ao longo do tempo, que mais tarde seria cristalizada na narrativa do Êxodo.

Espinosa: O Profeta da Desconstrução no Século XVII

Antes de qualquer escavação, a ferramenta mais afiada para analisar a Bíblia foi forjada por Espinosa em seu “Tratado Teológico-Político” (1670). Criado dentro da comunidade judaica sefardita de Amsterdã, seu intimate conhecimento da Torá permitiu que ele visse o que a tradição ignorava: as contradições textuais que tornavam a autoria mosaica uma impossibilidade.

A Autoria Tardia e a Engenharia Política

Espinosa não falava de arqueologia, mas de texto. Ele apontou anacronismos (como a descrição da morte de Moisés em Deuteronômio 34) e a frase “é até o dia de hoje”, indicando um autor escrevendo séculos depois dos eventos. Sua conclusão foi revolucionária: o Pentateuco foi compilado no período pós-exílico, atribuído a Moisés para conferir autoridade incontestável à Lei.

Para Espinosa, o Êxodo não era uma reportagem, mas uma peça de engenharia política genial. A narrativa de libertação e a outorga da Lei no Sinai serviam para criar uma identidade nacional unificada e uma constituição teocrática onde Deus, e não um homem, era o soberano. Isso transformava a obediência cívica em um dever religioso, consolidando o poder da nascente Estado judaico.

Arqueologia: A Confirmação do Solo

O que Espinosa pressentiu pela análise textual, a arqueologia moderna confirmou com a pá. O consenso esmagador é que não há evidências no Egito, no Sinai ou em Canaã para um êxodo em massa no período do Bronze Recente.

O silêncio dos registros egípcios, a impossibilidade logística de 2 milhões de pessoas no deserto e a origem cananeia dos primeiros israelitas (como demostram William Dever e Israel Finkelstein) são a prova material de que o relato bíblico é, como Espinosa intuíra, uma narrativa de fundação escrita séculos depois para atender a necessidades políticas e nacionais específicas do Reino de Judá.

Espinosa forneceu o “porquê” político e teológico; a arqueologia forneceu o “como” e “quando” históricos. Juntas, filosofia e ciência contam a verdadeira história por trás do mito.

Conclusão: A Libertação pela Razão

A descoberta de que o Êxodo é um mito não é uma perda, mas um ganho de profundidade. Através das lentes de Espinosa e da arqueologia, podemos apreciá-lo não como história fracassada, mas como teologia política bem-sucedida—uma narrativa poderosa sobre identidade, resistência e a fundação de uma comunidade.

A verdadeira libertação do Egito, afinal, pode não ser a fuga de um faraó, mas a fuga da ignorância. É a jornada da certeza dogmática para a understanding nuanced e madura, guiada pela razão crítica que Espinosa tão corajosamente defendeu.

Este artigo é parte de uma investigação contínua. Para entender as ferramentas filosóficas que tornam essa análise possível, explore nossa seção dedicada à Filosofia, incluindo a obra seminal de Espinosa. E para mergulhar fundo na desconstrução de outras narrativas bíblicas, navegue por todos os artigos de Crítica Bíblica.

Por Prof. Vinícius Rocha Nogueira

Licenciado em Filosofia e Psicologia Corporal e Informática.